في باكستان، تُعقد في إحدى المؤسسات المشهورة اجتماعٌ يجري حاليًا تحت اسم «فضلاء اجتماع». هذه المؤسسة تدّعي ارتباطًا دينيًا، كما تتحدث كثيرًا عن مكانة خريجيها العلمية. وبحسب مسؤولي المؤسسة، فإن هذا العمل يُعدّ خطوة فريدة منهم؛ إذ يجمعون خريجيهم كل عام ويوجهونهم فيما يتعلق بتنظيم شؤونهم وإدارتهم، ويستمعون لآرائهم حول الهوية الدينية، والوقار العلمي، والجهود العملية، وكذلك يُسمح للخريجين بإلقاء كلمات. على أي حال، كان يُلاحظ في اجتماعهم السنوي دائمًا شيء مختلف عن باقي المؤسسات الدينية، إلا أن اجتماع هذا العام يبدو مختلفًا تمامًا، حيث ظهر فيه ضجيجٌ واهتمام غير اعتيادي.

فهذا العام، قلَّ التركيز على الخصائص الدينية والعلمية، وزاد الحديث حول السياسة الخارجية أو ما يمكن تسميته التدخل في شؤون الآخرين. وقد أصبح ضيوف الاجتماع في معظمهم شخصيات عسكرية، وسياسيين، وأشخاصًا ذوي نسب ديني ولكن تُلصق بهم صباحًا ومساءً تهمٌ تتعلق بالارتباط بالاستخبارات، وبالاستبلشمنت، ومؤسسات خفية مماثلة. كما امتلأت الخطب والمقالات بالثناء على هذه الجهات الخفية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أمر بالغ الأهمية: هذه المؤسسة تُعرف باسم جامعة الرشيد، وقد أسسها المرحوم مفتي رشيد أحمد. أما اليوم، فيتولى إدارتها شخص يُدعى مفتي عبد الرحيم. وقد اشتهرت حول أسلوب إدارته قصص متعددة «كألوان الزهور المختلفة»، حتى إن رواية الشيخ الديني المعروف في كراتشي، مفتي أحمد ممتاز، باتت تتداولها ألسنة الناس عامًا وخاصًا.

كما يتهم بعض كبار المنتسبين لهذه المؤسسة مفتي عبد الرحيم بأنه عندما وُضع أساس بناء مسجد عمر في قندهار مكان السينما، أعلن جمع تبرعات لذلك المشروع وتسلم مبالغ كبيرة، لكن عندما تكفّل المسلمون من مختلف أنحاء العالم بتقديم تبرعات سخية، قام — بحسب دعواهم — باستخدام تلك التبرعات لتأسيس هذه المؤسسة لخدمة العسكريين والمرتبطين بالمؤسسة العسكرية، باسم الجامعة. بعض الذين كانوا سابقًا منتمين لهذه المؤسسة يرون أن سبب قطع علاقتهم بها هو انحرافُ إدارتها الحالية — المتمثلة في مهتممها — كليًا عن وصايا المؤسِّس، وهو أمر لم يستطيعوا تحمّله، مما جعل قطع العلاقة بالمؤسسة هو الخيار الأفضل بالنسبة لهم.

وعلى كل حال، وبصرف النظر عن كل ما سبق، تبقى القضية الأهم التي تستحق الذكر، وهي أن هذه المؤسسة انفصلت قبل ثلاث سنوات عن مجلس الامتحانات الديني الأشهر في باكستان «وفاق المدارس»، وأسست لنفسها مجلسًا جديدًا باسم «المجمع»، وقد حصلوا على الموافقة عليه من الجهات النافذة القوية في ذلك الوقت.

عندما كان يُسأل هؤلاء الإخوة: ما الحاجة إلى تفكيك وفاق المدارس وتمزيق وحدته؟ كانوا يسوقون حجتين اثنتين:

1. إنّا نريد إدخال العلوم العصرية في المناهج، والوفاق لا يوافقنا على ذلك.

2. وأهمّ حجة ظلّ إعلامُ المؤسسة يكررها صباح مساء كأنها وِرد ثابت: وهي أن الوفاق قد تخلّى عن مبدئه، إذ تنصّ لوائحه على ألا يكون تحت رعاية أي حزب سياسي ولا جزءاً من أي أجندة سياسية، بينما الواقع ــ في زعمهم ــ أن وفاق المدارس بات يسير تحت ظلّ حزب ديني سياسي هو “جمعية علماء الإسلام”، ولا سيما تحت قيادة الشيخ مولانا فضل الرحمن.

وبالنظر إلى هاتين الحجتين نفسهما، شعرتُ اليوم ــ وأنا أشاهد هذا الاجتماع ــ إحساساً غريباً: كيف استطاعت هذه المؤسسة أن تمزّق حججها بيديها، وأن تدوس مبادئها جهاراً نهاراً! كانوا يعترضون على خضوع الوفاق للتأثير السياسي، فإذا بهم يجلسون أمام خريجي العلوم الدينية وقد تصدّر المجلسَ رئيسُ وزراء السند، والمتحدث باسم الجيش، ووسطاءُ السياسة. ثم يُقدَّم للخريجين في هذا المعهد الديني نفسه أعلى درجات السياسة، أي الوعي بالسياسة الخارجية!

ويخطر ببالي أن المرء كان يجدر به ــ على الأقل ــ أن يحفظ شيئاً من قدر كلامه، أو يجّل حجته التي بها يحتجّ. أيّ نوع من الناس هؤلاء؟ أناسٌ قد لا يستحيون من الله، ولكن ألا يستحيون من الناس؟ يعتبرون الكرامة والغيرة شيئاً تافها!

وفي هذا الاجتماع، كان أحدُ الخريجين يحاول في أثناء مقابلة صحفية أن يسرد بفخرٍ أنه سأل المتحدث باسم الجيش: لماذا لم يُطبَّق النظام الإسلامي في باكستان منذ سبعين سنة؟ ويقول الفاضل نفسه إن المتحدث أجابه: عن أيّ إسلام تتحدث؟ أذاك الذي طُبّق في الدولة المجاورة؟ إن كان هذا هو الإسلام المقصود فلن يُطبَّق ولو بعد مئتين وخمسين عاماً!

وما قاله الفاضل المحترم غير ذلك مما بقي مستوراً، إلا أنّ ما أظهره يكفي لأن يتمنّى المرء لو أن مسؤولي المؤسسة وخريجوها غاصوا خجلاً من هذا الجواب. لماذا؟ لأن المسألة مسألة كرامة!

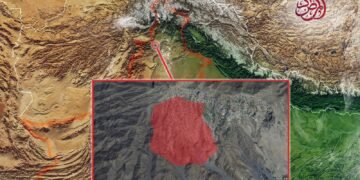

ففي الدولة المجاورة ذاك النظام نفسه الذي خاضت هذه الجامعة لأجله ــ عبر “ضربِ مؤمن” و”جريدة الإسلام” لأكثر من عقدين، وبحسب زعمهم ــ معارك إعلامية، ولم يندموا إلى اليوم على تلك المواقف، بل ألّفوا كتباً عديدة، وبذلوا كل جهد لإثبات أن حُماته هم جيش الإمام المهدي عليه السلام! ولما نال أولئك الفاتحون النصر، أطلق عليهم إعلام المؤسسة لقب “الأمراء”. ثم طَوال ثلاث سنوات، كان الإعلام ذاته يصدح بأن ذلك النظام إسلامي خالص.

ثم بعد كل هذا العناء، يأتي من يقول لهم: الشيء الذي كنتم تمجّدونه لا يمكن أن يُطبَّق ولو بعد قرنين ونصف! أليس هذا بصقاً في الوجوه؟

ولا يفوت القارئَ عجبٌ آخر: وهو أن ذلك الخريج الذي كان يرفع كتفيه ويقلّد سيده بكل تباهٍ، أثار دهشتي. لأنه حين سأل: لماذا لم يُطبّق النظام الإسلامي في سبعين سنة؟ فهذا يعني أنه يرى النظام القائم غير إسلامي، وهذا أمر يعرفه كل باكستاني، وكأنه تكلم بلسان الأمة.

فلما خلط المتحدث العسكري الأمر، واستند إلى كبرياء زائف، كان ينبغي للفاضل أن يردّ السؤال قائلاً: نحن نعيش في نظام إسلامي كامل، وإنما نقلت كلام الناس! لكنه لم يفعل، ولن يفعل، لأنه يعلم أنه لا يوجد في باكستان نظام إسلامي حقيقي، وما يجري باسم الإسلام ليس إلا قشوراً. ولذلك يسأل الجميع: لماذا لا يُطبَّق النظام الإسلامي؟

كان يجب أن يسأل الفاضل: دعْك من الدولة المجاورة، لِمَ لم يُطبّق النظام الإسلامي الحقيقي؟ أو على الأقل ليعرّفونا ما هو النظام الإسلامي الحقيقي؟

وهذا السؤال ضروري أيضاً لأن الكلام عن نظام الدولة المجاورة بهذه الطريقة ــ كما قال سيده ــ كلامٌ شديد الخطورة. ذلك لأن المؤسسة نفسها أعلنت طَوال ثلاث سنوات أنّ ذاك النظام إسلامي، واليوم تُداهن سيدها بالكذب الصريح، لكنها لا تستطيع إثبات أيّ مخالفة شرعية بدليل شرعي.

والحقيقة أن كبار العلماء في العرب والعجم لهم آراء إيجابية في ذلك النظام، ولم يَصدر عن أحدٍ منهم أنه مخالف للإسلام. بل كبار علماء باكستان، كالشيخ مفتی محمد تقی عثماني، ومولانا امداد الله، والشهيد حامد الحق حقاني، والشيخ مولانا محمد إدريس، ومولانا فضل الرحمن، زاروا تلك البلاد واطلعوا على تفاصيل النظام ولم يجدوا مخالفة للشريعة.

والطريف أن عالماً كبيراً كان مرتبطاً بهذه المؤسسة لسنوات، وهو الشيخ مفتی أبو لبابة شاه منصور، حدّثني بنفسه أنه زار أفغانستان مراراً بعد الفتح، ورأى المحاكم والمؤسسات، وقال: “الحمد لله كل شيء مطابق للشريعة”، وسُرّ قلبه بذلك، فلا أدري ماذا رأى القوم في سيدهم حتى لم يعترضوا على كلامه الباطل!

ولنفترض أنهم عاجزون عن الاعتراض، ففيم التفاخر إذن؟ كان ينبغي ــ على الأقل ــ إظهار الرفض، كما في الحديث: أن يُنكَر المنكر بالقلب إذا عجزت اليد واللسان. ولكن كلا! يُقرّون هم أولاً بأن لا أثر لنظام إسلامي، ثم يأتي سيدهم فيختم على ذلك بأن النظام لن يُطبَّق ولو بعد مئتين وخمسين عاماً! لكن يبدو أن نصيب الحمقى هو الرقص ولو على أشلاء كرامتهم.